2025年ももう後半。7月に突入ですね

夏の風物詩である花火大会などが開催されるステキな季節。でも暑さが厳しいですね

近所の神社の紫陽花は、暑さでしおれぎみです。みなさまも熱中症対策は忘れずに!

季節を楽しみながら、元気に過ごしましょう

さて、今回のテーマはカスタマーハラスメント(以下カスハラといいます)です

最近特に注目されているハラスメントですね。

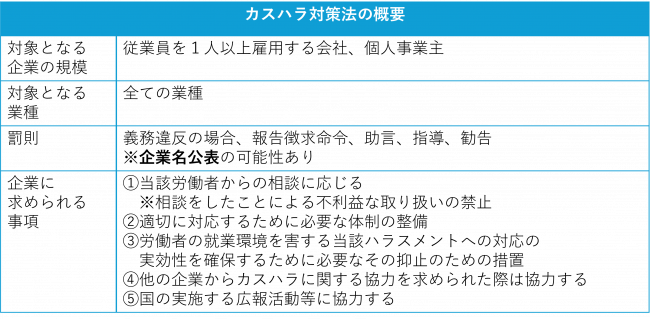

2025年6月に法改正があり、労働者を1人でも雇用する事業主に、

カスハラ対策を講ずる事が義務化されます。

カスハラについては普段の仕事で困っている方も多いかもしれません。

このブログでは、法改正の概要と企業に求められる事項と、

企業としてカスハラにどう対応していけばよいのか、わかりやすく解説していきます。

============================================

🌻 Contents🌻

1.企業に求められるカスハラ対策

2.カスハラの発生状況

3.クレームとカスハラのボーダーライン

4.カスハラ対策具体例

5.今日から始めるカスハラ対策

6.まとめ「おたがいさま」

============================================

1.法律の整備の状況

カスハラは今や大きな社会問題の一つでが、現状でカスハラ自体を規制する法律はありません。

刑法や軽犯罪法にある行為に該当したものが犯罪として扱われています。

そんな中、2025年4月に東京都が「東京都・カスタマーハラスメント防止条例」を制定しました。

カスハラ防止のガイドラインを示し、東京都はもちろん、

顧客と事業者双方にカスハラ防止に協力することを責務としました。

そして法律では、2025年6月に労働施策総合推進法の改正が交付され、

中小企業も含め、全企業に対するカスハラ防止対策が義務化されます。

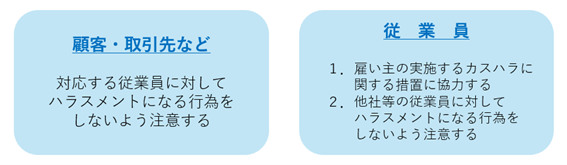

企業や労働者だけでなく、顧客等にもカスハラを防止するための

協力が求められるのがポイントです。

【従業員・顧客等に求められること】

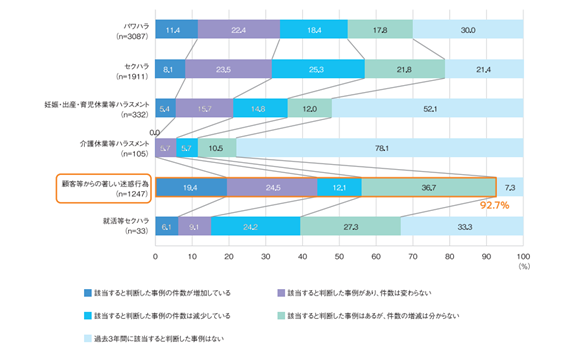

2.カスハラの発生状況

過去3年間でカスハラと判断された事案の件数は、パワハラやセクハラより多くなっています。また、職場でカスハラを1度以上経験した従業員の割合も15%を超えています。

(厚生労働省 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルより)

カスハラはクレームとの区別がつけにくく、企業側のとった対応が正しくても、

SNSで悪く拡散されてしまうリスクもあります。

また、企業側の「お客様は神様」という昔からの考え方や、「お金を払っているのだから何でも言う事を聞け」

のような消費者などのマナーの悪さもなど、企業内だけでは解決が難しいのもカスハラの特徴です。

3.クレームとカスハラのボーダーライン

カスハラとは、消費者や取引先からの著しい迷惑行為とされています。

クレームと似ていますが、違いがあります。

なお、相手は消費者や取引先、パートナー企業など事業で取引をする全ての人です。

クレーム 商品やサービスの改善を求めるもの

例)購入した商品に不備があったので交換して欲しいと言った

カスハラ クレームの範囲を越えた要求や従業員の職場環境を害する行為

例)商品を交換した上で、更に金品や従業員に土下座を要求

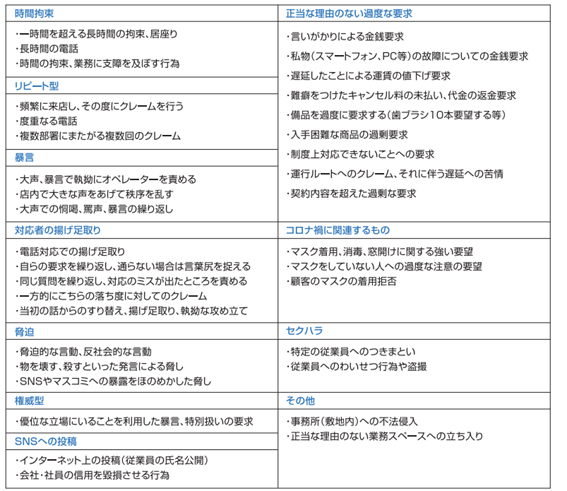

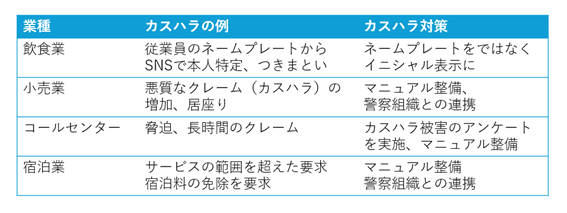

顧客と接することの多い業種で実際に受けたカスハラ行為は、次の図のように様々なものがあります。

このブログを読んでいただいているみなさまの中にも、経験がある方がいらっしゃるのではないでしょうか。

(厚生労働省 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルより)

こういった行為に苦しむのは、サービスの最前線にいる従業員の方々です。

何度もカスハラを経験してしまうと心身の負担が大きく、

トラウマになってその仕事自体をできなくなってしまうこともあります。

休職や退職に追い込まれてしまうと、ご本人はもちろんのこと、企業のダメージも大きいです。

カスハラを未然に防ぎ、毅然として対応していくことで安心して働ける職場を守りましょう。

事業を継続し伸ばしていくことにも繋がります。

4.カスハラ対策具体例

では、企業としてカスハラに遭ってしまったときはどうしたらよいのでしょうか。

カスハラの経験から対策をしている例をご紹介します。

企業の規模や事業内容によってカスハラの種類も様々です。

自分の事業に合った対策を考えていく必要があります。

5.今日から始めるカスハラ対策

カスハラはいつやってくるかわかりません。

大企業のような対策は難しい・・・でも、今日から始められる対策もあります。

① 社内での被害状況を集める

従業員から顧客から受けた暴言や行為のアンケートを取ります。

どんな些細な事案も集めます。

普段、従業員がどんな行為をカスハラと感じているのかを知ることができます。

カスハラ対策のボーダーを決める第1歩となります。

② カスハラの判断基準を決める

業種や業態、企業文化の違いから、カスハラの判断基準は企業ごとに違いが出るかもしれません。

自社に合った判断基準を明確にします。

③ カスハラ対応マニュアルを作成する

社内のアンケートとカスハラ判断基準を基に、カスハラに対応するマニュアルを作ります。

現場の声や専門家の意見を参考に、実際に対応する従業員が対応しやすいものにしましょう。

その際重要となるのは、カスハラの一人で対応をさせないことです。

同僚や上司との連携についても決めておきましょう。

④ 訓練

マニュアルを実際に使って、社内で訓練をしてみましょう。

改善点を見つけたらマニュアルを直していきます。

訓練を繰り返すことで、実際にカスハラに遭った時も慌てずに対応することができます。

⑤ 実践

実際にカスハラに遭ったとき、マニュアルに沿って対応します。

マニュアル通りにならないこともありますが、そんなときも職場で協力して対応しましょう。

⑥ ケア(記録と改善)

実際に遭ったカスハラ対応の記録を取ります。対応の振り返りや改善にもつながります。

同時に対応にあたった従業員のケアもしっかりしてあげるとよいでしょう。

6.まとめ「おたがいさま」

今回のブログでは、カスハラについて企業側の視点でみてきました。

ただ、消費者や取引先などサービスを受ける側には、ハラスメントではなく、

クレームや助言のつもりでした事がカスハラと呼ばれてしまう事もあります。

すれちがい・・・カスタマーハラスメントにはそんな一面もあるのではないでしょうか。

クレームを言う場面では「一呼吸置く」「言いたいこと、お願いしたいことは明確に伝える」

「理由も丁寧に伝える」ことが大切とされています。

そして双方に必要なのは「相手の立場にも立ってみる」「お互いの話を丁寧に聞く」ことです。

日本には「おたがいさま」という考え方があります。

サービスを提供する側もされる側も、実はお互い支えあってお互いが成り立っていますので、

この考え方を頭のすみっこにいつも置いて、「ありがとう」とお互いに言える関係を作って

カスハラを少なくしていきたいですね。

企業としては、遅くとも来年2026年10月には施行されるカスハラ防止法に向けて、

今のうちにカスハラ防止規程を作成する必要があります。

弊社では規程作成の相談を随時承っております。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは こちら

<参考>

厚生労働省 ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内

厚生労働省 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

カスタマーハラスメント対策企業事例

消費者庁 ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?