いよいよ夏本番!

旅行、フェス、帰省・・・厳しい暑さは続きますが、盛り沢山のイベントから元気をもらって楽しく過ごしたいですね

連日猛暑が続いています。熱中症や水の事故にはくれぐれも注意して、夏を楽しんでください。

今回は社会保険労務士法の改正についてご紹介します。

社会保険労務士、通称社労士とも言います。

「社労士って名前を聞いたことはあるけど、なんだかよく知らない」という方にも

わかりやすく社労士についてご紹介し、

2025年度の社会保険労務士法の改正についてお伝えします。

~Contents~

1. 社会保険労務士とは

2. 社会保険労務士の主な仕事

3. 特定社会保険労務士

4. 2025年度の社会保険労務士法改正について

5. 社会保険労務士と社労士

6. 労務監査とは

7. まとめ

1.社会保険労務士とは

社会保険労務士(以下社労士といいます)は、労働基準法や社会保険法など、

人事労務関係に特化した国家資格です。

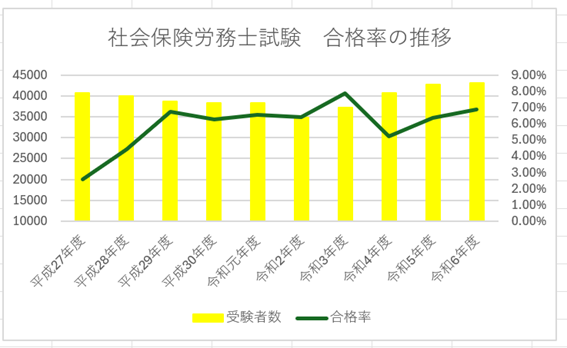

毎年8月に試験があります。2024年度の合格率は6.9%と難しい試験ですが、

20代〜70代超まで、毎年幅広い年齢層の人々が受験しています。

合格後は自社の人事労務に社労士の知識を役立てる人もいますし、

長年の社会経験を活かして定年後に独立開業もする人も多いです。

(データ:厚生労働省より)

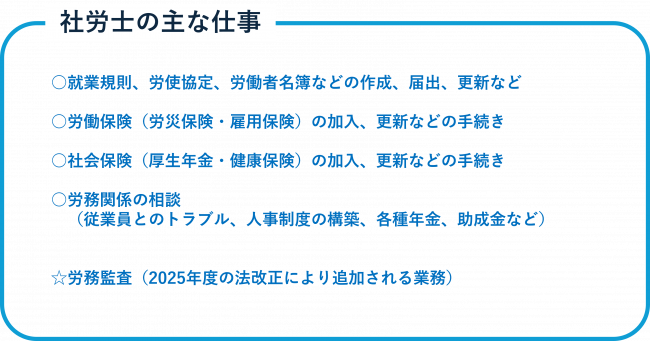

2.社会保険労務士の主な仕事

社労士は、ビジネスに必要とされる「お金・モノ・人」の中で、人に関することの専門家です。

事業主に代わって人事労務に関する手続きをすることができます。

社労士にこれらの業務を代行してもらうことで、企業は本業に専念することができる等メリットがあります。

3.特定社会保険労務士

社会保険労務士が、紛争解決手続代理業務試験に合格すると、

特定社会保険労務士となり、通常の社労士業務に加えて、ADR(裁判外紛争解決手続)の

代理人をすることができます(紛争目的価格120万円が上限)。

解雇や賃金未払いなど、労働者と雇主とのトラブルの解決方法の一つとして利用ができる個別労働紛争解決(ADR)は、

あっせんや調停など、双方の話し合いで和解を目指す方法です。

裁判のようにお金も時間もかからないのがメリットの制度です。

4.2025年度の社会保険労務士法改正について

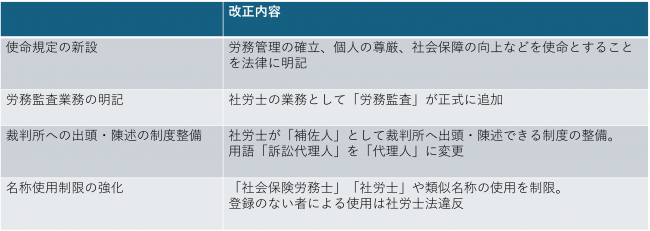

2025年6月18日、第9次社会保険労務士法改正が成立しました。

現在の社労士ができる業務は昔からずっと同じだったわけではなく、

法改正を繰り返して少しずつできるようになったものです。

今回で9回目となります。

改正の内容は下の表のとおりです。

5.社会保険労務士と社労士

2025年度の改正で、「社会保険労務士」に加えて「社労士」という名称を使える人についても限定さました。

社労士の登録をせずにこれら二つの名称を名乗ること、これらの名称を用いて事業を行うことは社労士法違反となります。

6.労務監査とは

労務監査は、今回の社会保険労務士法の改正で、社労士の業務として新たに明記されます。

簡単にいうと、企業の労務管理について法律違反をしていないかをチェックする業務です。

具体的には、就業規則や労働契約、出勤簿や賃金台帳等を調査し、労務管理に問題がないか監査を実施します。

この監査はチェック項目が多く分析も難しいため、自社で実施するのは難しい場合もあります。

社労士に監査を任せることで、本業に専念しながらも見落としがちな労務管理の課題の発見をすることができます。

働きやすい職場はいい人材の確保と定着にかかせません。

監査結果を踏まえて具体的に労務管理の見直しをし、

働きやすい職場環境づくりに繋げることができるので、労務監査はとても重要な監査なのです。

また、M&AやIPO、事業承継の準備として労務管理のリスクを洗い出したり、

認定システムを利用して、労務管理が健全であることを社外に向けてアピールすることに役立てることもできます。

7. まとめ

2025年度の社会保険労務士法改正は、社労士制度にとって大きな節目となりました。

使命規定の新設や労務監査の明文化など、社労士の役割や専門性がより一層明確にされたことで、

企業の健全な発展と働く人の福祉向上に向けた貢献がますます期待されています。

年金や健康保険、職場の就業規則など日々の暮らしに深く関わる制度や法律。

普段、私たちはそれらをよく知らずに利用しています。

社労士は法律や制度と私たちの橋渡しをしています。

制度や法律を知ることは、仕事をする上でも暮らしていく上でも働くうえでも大切です。

それらの仕組みが少しわかると、働き方の選択がしやすくなるだけでなく、

企業の採用や快適な職場作りにも役立てることができます。

専門家の力を借りることで早期の解決・安心に繋がることもあります。

気になることがあれば、社労士を利用してみるのもいいでしょう。

暑い日々が続きますが、夏休みの1日に自分の年金や働く環境についてについて

改めて考えてみてはいかがでしょうか。

今後も法改正や制度の動向に注目しながら、皆さまに役立つ情報をお届けしていきます。